20000 바루나

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

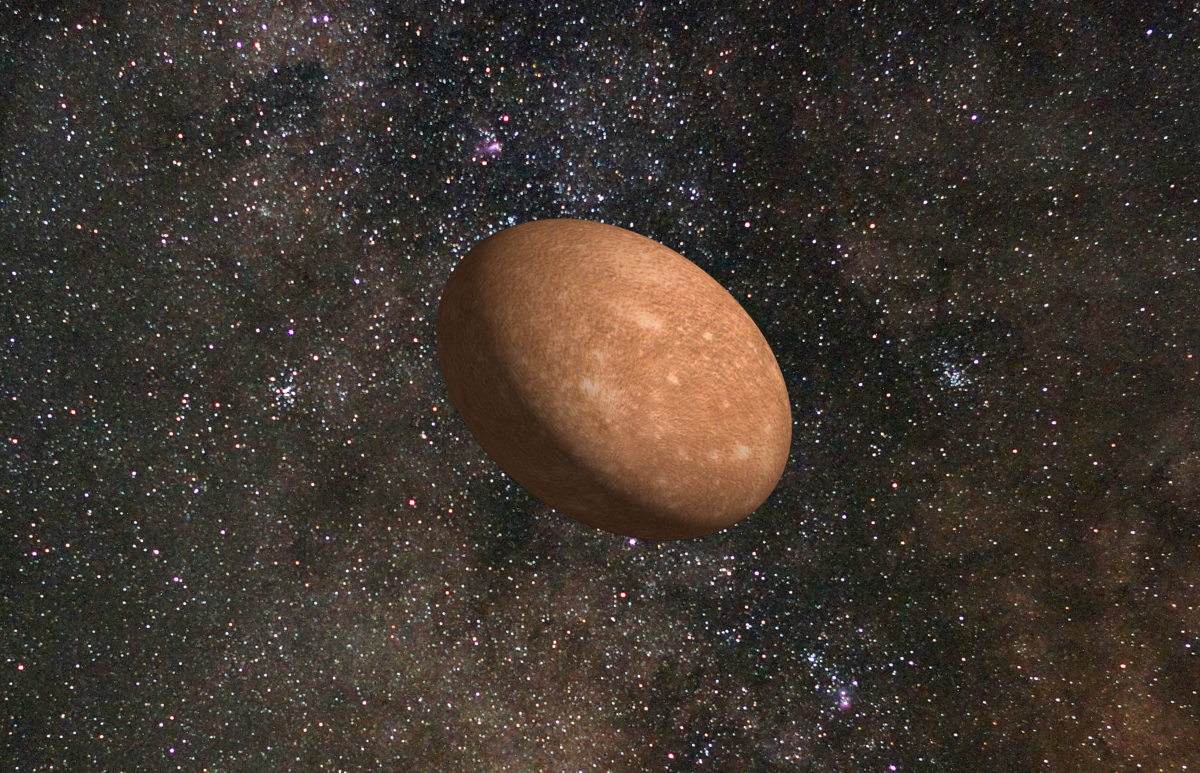

20000 바루나는 2000년 11월에 발견된 고전적 카이퍼 벨트 천체이다. 2001년 국제천문연맹에 의해 힌두교 신 바루나의 이름을 따 명명되었다. 평균 42.7AU 거리에서 태양을 공전하며, 낮은 궤도 이심률을 가진다. 빠른 자전으로 인해 삼축 타원체 모양으로 변형되었으며, 크기는 여러 관측을 통해 654km에서 1060km로 추정된다. 표면은 붉은색을 띠며, 물 얼음, 유기 화합물, 비정질 규산염 등으로 구성된 것으로 보인다. 밀도는 물보다 약간 낮으며, 위성의 존재 가능성이 제기되었다. 2030년대 후반 탐사 임무가 고려되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고전적 카이퍼대 천체 - 15760 알비온

15760 알비온은 1992년에 발견되어 윌리엄 블레이크의 신화 속 인물에서 이름이 유래되었으며, 카이퍼 벨트 연구에 중요한 역할을 한 카이퍼 벨트 소행성이다. - 고전적 카이퍼대 천체 - 58534 로고스

1997년 발견된 58534 로고스는 위성 조이와 쌍성계를 이루는 소행성으로, 각각 영지주의의 로고스(말, 논리)와 조에(영혼)에서 유래되었으며 고전적 카이퍼 벨트 천체로 분류된다. - 왜행성 후보 - 704 인테람니아

704 인테람니아는 태양계에서 다섯 번째로 큰 소행성이자 가장 큰 F형 소행성으로, 초거대 망원경 관측 결과 지름 약 332km의 타원체 형태이며 표면에 수화물이 존재할 가능성이 높은 얼음 천체로 추정된다. - 왜행성 후보 - 테이아 (천체)

테이아는 달의 여신 셀레네의 어머니 이름을 딴 가상의 천체로, 지구와 충돌하여 달을 형성하는 데 기여했을 것으로 추정된다. - 2000년 발견한 천체 - 테미스토 (위성)

테미스토는 1975년 발견 후 소실되었다가 2000년 재발견되어 명명된 목성의 불규칙 위성으로, 히말리아 그룹과 갈릴레이 위성 사이에 독립적인 궤도를 가지며, 지름 약 8km의 어두운 표면을 가진 것으로 추정된다. - 2000년 발견한 천체 - 이미르 (위성)

2. 역사

20000 바루나는 2000년 11월 28일 미국의 천문학자 로버트 맥밀란이 스페이스워치 망원경을 사용하여 발견했다. 발견 당시 바루나는 겉보기 등급 20으로, 왜행성 세레스와 비슷한 크기로 여겨져 큰 주목을 받았다.

이후, 1954년에 촬영된 바루나의 사전 발견 이미지가 독일 천문학자들에 의해 발견되었다. 이러한 사전 발견 이미지와 추가 관측을 통해 바루나의 궤도가 정밀하게 결정되었고, 2001년 1월 소행성 번호 20000번이 부여되었다. 이 번호는 바루나의 큰 크기와 세레스 발견 200주년을 기념하기 위해 특별히 선택되었다.

바루나라는 이름은 국제천문연맹이 힌두교 신 바루나의 이름을 따서 명명한 것이다. 힌두 신화에서 바루나는 하늘과 바다를 관장하는 신으로, 무한한 지식을 가진 존재로 여겨진다.

2. 1. 발견

바루나는 2000년 11월 28일 미국의 천문학자 로버트 맥밀란이 스페이스워치 0.9미터 망원경을 사용하여 발견했다. 스페이스워치 조사는 맥밀란에 의해 애리조나주 투손 근처 키트 피크 국립 천문대에서 수행되었다. 발견 당시 바루나는 북쪽 은하 적도 근처의 중간 정도 밀도의 별밭에 위치해 있었다. 맥밀란의 실시간 컴퓨팅 소프트웨어에서는 바루나가 감지되지 않았지만, 그는 블링크 기술을 사용하여 같은 영역을 여러 번 스캔하여 배경 별들 사이에서 천천히 움직이는 바루나를 수동으로 식별할 수 있었다. 맥밀란의 관측 교대 근무 후, 천문학자 제프리 라르센이 해당 천체를 확인하기 위해 바루나에 대한 후속 관측을 수행했다. 라르센의 관측 교대 근무가 끝날 무렵, 맥밀란과 라르센은 총 12번의 관측을 수행했으며, 이는 3일에 걸쳐 이루어졌다.

바루나의 발견은 2000년 12월 1일에 소행성 전파 공보를 통해 공식적으로 발표되었다. 이는 2000년 11월 하반기에 발견되었음을 나타내는 잠정 명칭이 부여되었다. 바루나는 임시 명칭의 마지막 글자와 숫자로 표시된 바와 같이 11월 하반기에 관측된 2667번째 천체였다. 당시 바루나는 먼 거리의 천체에 대한 비교적 높은 겉보기 등급 20으로 인해 태양계에서 가장 크고 밝은 소행성 중 하나로 여겨졌으며, 이는 명왕성 크기의 약 1/4 정도이고, 왜행성 세레스와 비슷한 크기일 수 있음을 시사했다.

그 후, 바루나의 발견이 발표된 후, 독일 천문학자 앙드레 크노펠과 라이너 슈토스에 의해 사전 발견 이미지가 팔로마 천문대에서 발견되었다. 1955년 팔로마 천문대의 빅 슈미트 망원경으로 촬영한 한 특별한 사전 발견 이미지는 바루나가 2000년 12월에 결정된 대략적인 원형 궤도를 기반으로 외삽된 위치에서 3 도 떨어져 있음을 보여주었다. 바루나의 가장 오래된 알려진 사전 발견 이미지는 1954년 11월 24일에 촬영되었다. 이러한 사전 발견 이미지와 일본, 하와이, 애리조나에서 얻은 추가 관측을 통해 천문학자들은 궤도를 개선하고 바루나의 적절한 분류를 결정하는 데 도움을 받았다.

2001년 1월, 바루나의 궤도가 사전 발견 이미지 및 후속 관측을 통해 잘 결정되었으므로 소행성 센터는 바루나에 소행성 번호 20000을 부여했다. 소행성 번호 20000은 당시 알려진 가장 큰 고전적 카이퍼 벨트 천체였으며, 세레스와 같은 크기로 여겨졌기 때문에 바루나의 큰 크기를 기념하기 위해 특별히 선택되었다. 또한 20000이라는 숫자는 바루나의 번호가 매겨진 달에 세레스의 발견 200주년이 우연히 일어난 것을 기념하기 위해 선택되었다.

2. 2. 명칭

바루나는 비공명적인 카이퍼 벨트 천체 명명 규칙(창조 신의 이름을 따름)에 따라 국제천문연맹이 동명의 힌두교 신 바루나의 이름을 따서 명명했다. 이 이름은 인도 안무가 므리날리니 사라바이가 제안했으며, 2001년 3월 국제천문연맹이 승인했다. 바루나는 리그베다의 가장 초기의 찬가에서 언급되는 베다 시대의 가장 오래된 베다 신 중 하나이다. 힌두 문학에서 바루나는 하늘과 바다의 물을 창조하고 관장했다. 바루나는 신과 인간, 우주의 왕이며 무한한 지식을 가지고 있다.행성 기호는 더 이상 천문학에서 많이 사용되지 않으므로, 바루나는 천문학 문헌에서 기호를 받지 못했다. 점성가들이 사용하는 바루나에 대한 표준 기호도 없다. 대부분의 왜행성 기호를 디자인한 매사추세츠 출신의 소프트웨어 엔지니어 데니스 모스코위츠는 바루나 기호(

3. 궤도 및 분류

바루나는 평균 42.7AU 거리에서 태양을 공전하며, 완전한 궤도를 도는 데 279년이 걸린다. 궤도는 거의 원형이며, 낮은 궤도 이심률 0.056을 가진다. 낮은 궤도 이심률로 인해 태양과의 거리는 궤도에 따라 약간씩 변한다. 바루나의 해왕성으로부터의 최소 가능 거리(MOID)는 12.04AU이다. 궤도 전체에서 바루나의 태양으로부터의 거리는 근일점 (가장 가까운 거리)에서 40.3AU, 원일점 (가장 먼 거리)에서 45.1AU이다. 바루나의 궤도는 황도에 대해 17 도 궤도 경사를 가지며, 명왕성의 궤도 경사와 유사하다. 바루나는 1928년에 근일점을 통과했으며 현재 태양으로부터 멀어져 2071년까지 원일점에 접근하고 있다.

약 40~50AU의 거의 원형 궤도를 가지고 있는 바루나는 고전적 카이퍼 벨트 천체 (KBO)로 분류된다. 바루나의 긴반지름 42.8AU는 콰오아 (긴반지름= 43.7AU) 및 마케마케 (a= 45.6AU) 같은 다른 큰 고전적 KBO와 유사하지만, 경사각과 같은 다른 궤도 특성은 크게 다릅니다. 바루나는 "역학적으로 뜨거운" 부류의 고전적 KBO에 속하며, 이는 4도보다 큰 궤도 경사를 가지고 있음을 의미한다. 이는 이 집단의 역학적으로 차가운 구성원에게 부과된 최대 경사이다. 고전적 KBO로서 바루나는 해왕성과 궤도 공명 상태에 있지 않으며 해왕성의 어떤 유의미한 섭동으로부터도 자유롭다.

4. 물리적 특성

바루나는 빠른 자전 속도로 인해 삼축 타원체 모양을 하고 있다. 이렇게 큰 천체가 빠르게 자전하는 것은 드문 경우이다. 바루나의 광도 곡선 연구에 따르면, 가장 적합한 모델은 ''b''/''a'' = 0.63~0.80, ''c''/''a'' = 0.45~0.52 비율을 갖는 삼축 타원체이다. (여기서 a는 가장 긴 반장축, b, c는 각각 중간, 짧은 반장축이다.)

바루나의 타원체 모양 때문에 관측 방법에 따라 직경 추정치가 다양하게 나타난다. 열 방출을 측정하는 방식이 주로 사용되었지만, 우주 망원경을 이용한 측정 결과 더 높은 알베도가 확인되면서 크기 추정치가 더 작아졌다. 별의 엄폐 현상을 관측하여 얻은 자료도 다양한 크기 추정치를 제공한다. 2010년 2월 엄폐 관측에서는 1003km의 현(chord) 길이가 측정되었는데, 이는 가장 긴 축을 가로지르는 것으로 추정된다. 2013년과 2014년의 후속 엄폐 관측에서는 각각 686km, 670km의 평균 직경이 산출되었다.

2000년부터 2005년까지 지상 관측에서는 900km~1060km의 직경 추정치가 나왔는데, 이는 세레스와 비슷한 크기이다. 반면 스피처 우주 망원경을 이용한 우주 관측에서는 450km~750km의 더 작은 직경 범위가 측정되었다. 이러한 차이는 지구 대기의 흡수 때문에 지상 관측 가능한 파장이 제한되기 때문이다. 멀리 떨어진 해왕성 바깥 천체는 낮은 온도로 인해 긴 파장에서 열 복사를 방출하는데, 이 긴 파장은 지구 대기를 통과하기 어렵다. 따라서 지상 관측은 근적외선 및 서브밀리미터 파장에서의 약한 열 방출만을 측정할 수 있어 정확도가 떨어진다.

반면 우주 관측은 넓은 범위의 파장에서 열 방출을 측정할 수 있어 더 정확한 결과를 제공한다. 2005년 스피처 관측은 0.12~0.3의 높은 알베도를 제시하며, 이는 450km~750km의 작은 직경에 해당한다. 2007년 스피처의 다중 파장 관측에서는 단일 밴드와 2 밴드 솔루션에서 각각 약 502km, 621km의 평균 직경이 추정되었고, 이로부터 500km의 평균 직경이 채택되었다. 2013년 허셜 우주 관측소의 다중 밴드 관측에서는 668km의 평균 직경이 산출되었는데, 이는 이전 제약 조건과 일치한다.

2005년과 2008년에는 별 엄폐 현상을 관측하려는 시도가 있었지만, 바루나의 고유 운동 불확실성과 부적합한 관측 조건으로 실패했다. 2010년 2월 19일, 브루노 시카르디 팀이 엄폐 현상을 성공적으로 관측했다. 남아프리카 공화국과 나미비아에서는 부정적인 결과가 나왔지만, 브라질 상루이스에서 11.1 등급 별의 52.5초 엄폐가 감지되었다. 이로 인해 1003km의 현 길이가 측정되었는데, 이는 열적 측정 평균 지름보다 상당히 큰 값이다. 엄폐 현상이 바루나의 최대 밝기 근처에서 발생했기 때문에, 타원체 모양의 최대 겉보기 표면적이 관측된 것이다.

카마라우에서는 약 28초의 엄폐 현상이 관측되어 535km의 현 길이에 해당하는데, 예상보다 길었다. 키사다에서는 역설적으로 부정적인 결과가 나왔다. 이를 설명하기 위해 바루나의 겉보기 납작한 정도는 최소 0.56 (''c''/''a'' ≤ 0.44)으로 설정되었고, 이는 1003km의 현 길이를 기준으로 약 441.3km의 최소 극 치수에 해당한다.

2013년과 2014년 엄폐 현상에서는 각각 686km, 670km의 평균 지름이 산출되었다. 두 현에서 계산된 평균 지름 678km은 스피처와 허셜의 열적 측정 결과인 668km과 거의 일치한다. 2013년 엄폐 현상에서는 두 개의 현이 도출되어 약 0.29의 겉보기 납작한 정도를 나타냈다. 이 납작한 정도를 2013년 현 길이 686km에 적용하면 약 487km의 극 치수가 나오는데, 이는 2010년 계산된 최소 극 치수 441.3km와 어느 정도 일치한다.

바루나는 약 6.34시간의 빠른 자전 주기를 가지고 있으며, 이는 자전 광도 곡선의 이중 봉우리 해에서 파생되었다. 2001년 1월 맥도널드 천문대에서 처음 측정되었으며, CCD 측광법 결과 약 0.5 겉보기 등급의 큰 밝기 변화가 나타났다.

바루나의 자전 광도 곡선은 단일 봉우리(3.17시간)와 이중 봉우리(6.34시간) 해석이 모두 가능하다. 단일 봉우리 해석은 바루나가 구형이고 표면 알베도 특징이 밝기 변화를 설명한다고 가정하지만, 이 경우 바루나는 물보다 훨씬 큰 밀도를 가져야 한다. 그렇지 않으면 자전 주기가 임계 속도인 약 3.3 시간을 초과하여 변형될 것이다. 이중 봉우리 해석은 바루나가 길쭉한 타원체이며 ''a''/''b'' 종횡비가 1.5–1.6이라고 가정한다. 2001년 2월과 4월에 데이비드 주잇과 스콧 셰퍼드는 바루나의 색상에서 자전 변화가 없으므로 이중 봉우리 해석이 가장 적절하다고 결론지었다.

2001년부터 2019년까지의 관측 결과, 광도 곡선 진폭이 약 0.13등급 증가했다. 이는 바루나의 타원체 모양, 자전, 변화하는 위상각의 복합적인 효과 때문이다. 기하학적 모델은 바루나 자전 극의 황도 좌표계에서 여러 가능한 해를 제공했으며, 최적 해는 천체 극의 적경과 적위를 각각 54°와 −65°로 채택했다. 이는 바루나의 적도가 지구를 거의 직접적으로 향하는, 가장자리에 가까운(edge-on) 구성으로 보인다는 것을 의미한다.

바루나의 빠른 자전은 태양계 형성 동안 자전을 가속화한 파괴적인 충돌 사건의 결과로 추정된다. 현재 해왕성 바깥 지역의 충돌률은 낮지만, 태양계 형성 초기에는 충돌이 더 빈번했다. 주잇과 셰퍼드는 이진 및 빠르게 자전하는 TNO의 현재 풍부함이 해왕성의 외부 행성 이동으로 인한 궤도 교란과 충돌 빈도 증가의 결과일 수 있다고 제안했다.

바루나의 스펙트럼은 2001년 초 갈릴레오 국립 망원경에서 처음 분석되었다. 근적외선 파장에서 관측한 결과, 바루나 표면은 적당히 붉은색을 띠며, 0.9에서 1.8 μm 사이 파장에서 붉은 스펙트럼 기울기를 보였다. 또한 1.5와 2 μm 파장에서 강한 흡수대가 나타나 표면에 물 얼음이 존재함을 보여준다.

바루나 표면의 붉은색은 햇빛과 우주선에 의해 조사된 유기 화합물이 광분해되었기 때문이다. 표면의 메탄과 같은 유기 화합물에 대한 조사는 톨린을 생성하여 표면 반사율(알베도)을 감소시키고 스펙트럼을 특징 없게 만든다. 바루나는 다른 천체에 비해 덜 붉고 더 분명한 물 얼음 흡수대를 보여, 표면이 비교적 신선하고 원래 물질의 일부를 유지하고 있음을 시사한다. 이는 충돌로 인해 신선한 물 얼음이 노출되었기 때문일 수 있다.

2008년 연구에서는 2001년 결과와 반대로 파란색 스펙트럼 기울기를 가진 특징 없는 스펙트럼이 나타났지만, 2014년 결과는 2001년 스펙트럼과 매우 일치하여 2008년 결과는 오류일 가능성이 있다.

바루나의 스펙트럼 모델에 따르면, 표면은 비정질 규산염(25%), 복합 유기 화합물(35%), 비정질 탄소(15%), 물 얼음(25%)의 혼합물로 형성되었을 가능성이 높으며, 최대 10%의 메탄 얼음이 존재할 수 있다. 바루나와 비슷한 크기의 천체에서 휘발성 물질인 메탄의 존재는 원시적일 수 없음을 의미하며, 바루나 형성 이후 발생한 강력한 충격과 같은 사건으로 설명할 수 있다. 2017년 NASA 적외선 망원경 시설 관측에서는 에탄 및 에틸렌과 관련될 수 있는 2.2와 2.5 μm 사이의 흡수 특징이 확인되었다.

바루나의 부피 밀도는 0.992g/cm³로 추정되며, 물(1g/cm³)보다 약간 낮다. 이는 물 얼음과 암석의 거의 비례적인 비율로 구성된 다공성 내부 구조 때문일 가능성이 높다. 라세르다와 주잇은 바루나가 입자 물질 내부 구조를 가졌을 수 있다고 제안했다. 이는 과거 충돌로 인한 균열의 결과로 생각되며, 빠른 자전의 원인일 가능성이 높다. 토성의 위성인 테티스와 이아페투스도 유사하게 낮은 밀도를 가지며, 다공성 내부 구조를 가진 것으로 알려져 있다. 윌리엄 그런디와 동료들은 약 400km~1000km 크기 범위의 어둡고 밀도가 낮은 TNO가 더 작고 다공성인 천체와 더 크고 밀도가 높으며 밝고 지질학적으로 분화된 행성체 사이의 과도기적 단계에 있다고 제안했다. 바루나와 같은 밀도가 낮은 TNO의 내부 구조는 부분적으로만 분화되었으며, 암석 내부가 녹고 기공 공간으로 붕괴될 만큼 충분한 온도에 도달하지 못했기 때문이다. 따라서 대부분의 중간 크기 TNO는 내부적으로 다공성을 유지하여 밀도가 낮다. 이 경우 바루나는 정역학적 평형 상태에 있지 않을 수 있다.

2019년 발렌주엘라 등의 광도 곡선 관측 결과, 바루나 주위를 가까운 거리에서 공전하는 위성이 존재할 가능성이 제기되었다. 이들은 4개의 개별 광도 곡선을 결합하는 푸리에 분석을 통해, 바루나의 광도 곡선이 시간에 따라 미세하게 변화함을 확인했다. 롬 주기 도표 분석 결과, 위성의 공전 주기는 11.9819시간으로 추정되었다. 위성은 바루나를 공전하며 밝기를 0.04등급 변화시킨다. 바루나의 밀도가 1.1g/cm3이고 위성이 조석 고정 상태라고 가정하면, 위성은 바루나의 예상 로슈 한계 (약 1000km) 바로 바깥쪽인 1300km에서 2000km 사이 거리에서 공전하는 것으로 추정된다. 위성이 바루나와 매우 가깝기 때문에, 둘 사이의 각거리는 현재 우주 망원경의 분해능보다 작아 허블 우주 망원경으로도 관측이 불가능하다. 하지만 바루나의 적도가 가장자리 방향으로 관측되므로, 미래에 위성과 바루나 사이의 상호 현상이 발생할 가능성이 있다.

4. 1. 크기 및 형태

바루나는 빠른 자전으로 인해 삼축 타원체 모양으로 변형되었다. 이렇게 큰 천체가 빠르게 자전하는 것은 드문 경우인데, 바루나의 모양은 약 1.5~1.6의 ''a''/''b'' 종횡비(여기서 바루나의 가장 긴 반장축 ''a''는 ''b'' 반장축보다 1.5~1.6배 더 길다)를 가진 야코비 타원체로 묘사된다. 바루나의 광도 곡선을 조사한 결과, 바루나의 모양에 대한 최적 모델은 반장축 ''a'', ''b'', ''c''가 ''b''/''a'' = 0.63~0.80, ''c''/''a'' = 0.45~0.52 범위의 비율을 갖는 삼축 타원체로 나타났다.바루나의 타원체 모양으로 인해 여러 관측에서 직경에 대한 다양한 추정치가 나왔다. 바루나의 대부분의 직경 추정치는 열 방출을 측정하여 결정되었지만, 우주 기반 열 측정으로 결정된 더 높은 알베도의 결과로 크기 추정치가 더 작은 값으로 제한되었다. 바루나에 의한 별의 엄폐 관측 또한 다양한 크기 추정치를 제공했다. 2010년 2월 바루나에 의한 엄폐는 1003km의 현 길이를 산출했는데, 이는 가장 긴 축을 가로지르는 것으로 추정되었다. 2013년 및 2014년의 후속 엄폐는 각각 686km 및 670km의 평균 직경을 산출했다.

2000년부터 2005년까지 바루나의 열 방출에 대한 지상 관측을 통해 900km에서 1060km에 이르는 넓은 직경 추정치가 도출되었으며, 이는 세레스의 크기와 유사하다. 지상 기반 추정치와는 달리, 스피처 우주 망원경을 이용한 우주 기반 열 관측에서는 450km에서 750km의 더 작은 직경 범위가 제공되었다. 지상 기반과 우주 기반 크기 추정치의 불일치는 지구 대기의 흡수로 인해 지상 관측에서 관측 가능한 파장이 제한되기 때문이다. 바루나와 같은 멀리 떨어진 해왕성 바깥 천체는 낮은 온도 때문에 본질적으로 더 긴 파장에서 열 복사를 방출한다. 그러나 긴 파장에서는 열 복사가 지구 대기를 통과할 수 없으며, 지상 관측은 근적외선 및 서브밀리미터 파장에서 바루나의 약한 열 방출만 측정할 수 있어 지상 기반 열 측정의 정확성을 저해한다.

우주 기반 관측은 일반적으로 지구 대기에 의해 방해받는 광범위한 파장에서 열 방출을 측정할 수 있으므로 더 정확한 열 측정을 제공했다. 2005년 스피처를 이용한 예비 열 측정은 더 높은 알베도 제약 조건인 0.12~0.3을 제공하여 450km에서 750km의 더 작은 직경 제약 조건에 해당했다. 2007년 여러 파장 범위(밴드)에서 이루어진 스피처 열 측정을 통해 데이터에 대한 단일 밴드 및 2 밴드 솔루션의 경우 각각 약 502km 및 621km의 평균 직경 추정치가 도출되었다. 이러한 결과로부터 채택된 평균 직경은 500km였다. 2013년 허셜 우주 관측소에서 수행된 후속 다중 밴드 열 관측은 668km의 평균 직경을 산출했으며, 이는 바루나의 직경에 대한 이전 제약 조건과 일치했다.

2005년과 2008년에 바루나의 별 엄폐 현상을 관측하려는 시도가 있었지만, 바루나의 고유 운동에 대한 불확실성과 관측에 적합하지 않은 조건으로 인해 실패했다. 2010년 2월 19일 밤, 바루나에 의한 별 엄폐 현상이 브루노 시카르디가 이끄는 천문학자 팀에 의해 성공적으로 관측되었다. 이 엄폐 현상은 남아프리카 공화국과 브라질 북동부의 여러 지역에서 관측되었다. 남아프리카 공화국과 나미비아에서의 엄폐 현상 관측은 부정적인 결과를 보였지만, 브라질, 특히 마라냥 주의 상루이스에서 11.1 등급 별의 바루나에 의한 52.5초 엄폐 현상이 성공적으로 감지되었다. 이 엄폐 현상으로 인해 1003km의 현 길이, 즉 열적 측정에서 얻은 평균 지름 추정치에 비해 상당히 큰 값이 도출되었다. 엄폐 현상이 바루나의 최대 밝기 근처에서 발생했기 때문에, 타원체 모양의 최대 겉보기 표면적이 관측되었으며, 엄폐 현상 동안 바루나 모양의 가장 긴 축이 관측되었다. 상루이스는 또한 바루나 그림자 경로의 예측된 중심선에 매우 가까이 위치했기 때문에, 현 길이는 이벤트 동안 측정 가능한 가장 긴 길이에 가까웠고, 가능한 최대 적도 지름을 면밀히 제한했다.

카마라우, 파라이바 주, 상루이스에서 남쪽으로 약 450km(그리고 그림자 경로의 가장 남쪽 경계로 예측된 곳)에서 얻은 같은 이벤트의 결과는 약 28초의 엄폐 현상을 보여주었는데, 이는 약 535km의 현 길이에 해당하며, 그렇지 않다면 예상했던 것보다 훨씬 길다. 그러나, 상루이스에서 남쪽으로 255km 떨어진 키사다 (카마라우와 상루이스 사이)에서는 역설적으로 부정적인 결과가 나타났다. 키사다의 부정적인 결과를 설명하기 위해, 바루나의 겉보기 납작한 정도는 약 0.56 (종횡비 ''c''/''a'' ≤ 0.44)의 최소값으로 설정되었으며, 이는 1003km의 주어진 현 길이를 기준으로, 약 441.3km의 최소 극 치수에 해당한다. 바루나의 극 치수에 대한 결과로 나온 하한값은 2007년에 이전에 계산했던 Lacerda와 Jewitt의 하한 ''c''/''a'' 종횡비 0.45와 거의 같다. 카마라우 결과를 완전히 분석하기 전에 발표된 예비 컨퍼런스 발표에서, 상루이스와 키사다의 결과를 함께 고려하면 바루나에 대해 상당히 긴 모양이 필요하다는 결론을 내렸다.

이후 2013년과 2014년의 엄폐 현상에서 각각 686km과 670km의 평균 지름이 도출되었다. 엄폐 현상에서 얻은 두 현에서 계산된 평균 지름 678km은 스피처와 허셜의 열적 측정으로 얻은 668km과 겉보기 일치하는 것으로 보인다. 바루나의 겉보기 납작한 정도는 2014년 엄폐 현상에서 얻은 단일 현에서 결정할 수 없었지만, 2013년 엄폐 현상에서는 두 개의 현이 도출되었으며, 이는 약 0.29의 겉보기 납작한 정도에 해당한다. 바루나의 지름으로 2013년 현 길이 686km에 대한 적용된 납작한 정도는 약 487km의 극 치수에 해당하며, 2010년의 계산된 최소 극 치수 441.3km와 어느 정도 일치한다.

4. 2. 자전

바루나는 약 6.34시간의 빠른 자전 주기를 가지고 있으며, 이는 바루나의 자전 광도 곡선에 대한 이중 봉우리 해에서 파생되었다. 바루나의 자전은 2001년 1월 맥도널드 천문대의 2.1미터 망원경을 사용하여 천문학자 토니 판햄에 의해 처음 측정되었으며, 이는 멀리 떨어진 물체의 자전과 색상에 대한 연구의 일부였다. 2001년 바루나의 광도 곡선에 대한 CCD 측광법은 약 0.5 겉보기 등급의 큰 밝기 변화를 나타냈다.

바루나의 측정된 자전 광도 곡선은 단일 봉우리와 이중 봉우리 해에 대해 각각 3.17시간과 6.34시간의 두 가지 자전 주기를 제시했다. 판햄은 2.79시간과 3.66시간의 추가적인 가능한 자전 주기를 얻었지만, 당시에는 이러한 값을 배제할 수 없었다.

바루나 자전 광도 곡선의 단일 봉우리 해석(3.17시간)은 바루나가 구형 모양이라고 가정하며, 표면의 알베도 특징이 밝기 변화를 설명한다. 그러나 이 해석이 유효하려면 바루나는 물의 밀도보다 훨씬 큰 밀도를 가져야 한다. 그렇지 않으면 주어진 자전 주기가 물체의 임계 속도인 약 3.3 시간을 초과하기 때문에 변형되고 파열될 것이다.

바루나 자전 광도 곡선의 이중 봉우리 해석(6.34시간)은 바루나의 모양이 길쭉한 타원체이며, 추정된 ''a''/''b'' 종횡비가 1.5–1.6이라고 가정한다. 바루나의 자전 광도 곡선은 2001년 2월과 4월에 천문학자 데이비드 주잇과 스콧 셰퍼드에 의해 조사되었으며, 바루나의 색상에서 자전 변화가 없기 때문에 이중 봉우리 해석이 가장 적절한 해라고 결론지었다.

2001년부터 2019년까지 바루나 광도 곡선의 측광 관측을 검토한 결과, 광도 곡선 진폭이 약 0.13등급 증가한 것으로 나타났다. 이러한 진폭 증가는 바루나의 타원체 모양, 자전 및 변화하는 위상각의 결합된 효과 때문이다. 바루나의 변화하는 진폭에 대한 기하학적 모델은 바루나 자전 극의 황도 좌표계에서 여러 가능한 해를 제공했으며, 최적 해는 천체 극의 적경과 적위를 각각 54°와 −65°로 채택했다. 바루나의 최적 극 방향은 바루나의 적도가 지구를 거의 직접적으로 향하는, 가장자리에 가까운(edge-on) 구성으로 보인다는 것을 의미한다.

바루나의 빠른 자전은 태양계 형성 동안 자전을 가속화한 파괴적인 충돌 사건의 결과로 여겨진다. 해왕성 바깥 지역의 현재 충돌률은 미미하지만, 태양계 형성 동안에는 충돌이 더 빈번했다. 주잇과 셰퍼드는 태양계 형성 동안 대형 해왕성 바깥 천체(TNO) 사이의 파괴적인 충돌률이 극히 드물다고 계산했으며, 이는 그러한 충돌에서 기원한 것으로 여겨지는 이진 및 빠르게 자전하는 TNO의 현재 풍부함과 모순된다. 이진 및 빠르게 자전하는 TNO의 풍부함을 설명하기 위해, TNO 사이의 충돌률은 해왕성의 외부 행성 이동이 TNO의 궤도를 교란하여 충돌 빈도를 증가시킨 결과로 증가했을 가능성이 있으며, 이는 바루나의 빠른 자전을 초래했을 수 있다.

4. 3. 표면 및 스펙트럼

바루나의 스펙트럼은 2001년 초 스페인의 갈릴레오 국립 망원경에 있는 근적외선 카메라 분광계(NICS)로 처음 분석되었다. 근적외선 파장에서 관측한 결과, 바루나의 표면은 적당히 붉은색을 띠며, 0.9에서 1.8 μm 사이의 파장 범위에서 붉은 스펙트럼 기울기를 보였다. 또한 바루나의 스펙트럼은 1.5와 2 μm 파장에서 강한 흡수대를 나타내어 표면에 물 얼음이 존재함을 보여준다.바루나 표면이 붉은색을 띠는 이유는 햇빛과 우주선에 의해 조사된 유기 화합물이 광분해되었기 때문이다. 바루나 표면의 메탄과 같은 유기 화합물에 대한 조사는 톨린을 생성하며, 이는 표면 반사율(알베도)을 감소시키고 스펙트럼을 특징이 없게 만든다. 2001년에 바루나와 함께 관측된 천체와 비교했을 때, 바루나는 덜 붉고 더 분명한 물 얼음 흡수대를 보여 표면이 비교적 신선하고 원래 물질의 일부를 유지하고 있음을 시사한다. 이는 표면 위의 톨린 층 아래에 있는 신선한 물 얼음을 노출시킨 충돌로 인해 발생했을 수 있다.

2008년에 근적외선 파장에서 바루나 스펙트럼에 대한 또 다른 연구가 진행되었는데, 2001년의 결과와 반대로 파란색 스펙트럼 기울기를 가진 특징 없는 스펙트럼이 나타났다. 2008년에 얻은 스펙트럼은 2001년 결과와 모순되게 물 얼음의 명확한 징후를 보이지 않았다. 그러나 2014년 결과는 2001년에 얻은 스펙트럼과 매우 일치하여, 2008년에 얻은 특징 없는 스펙트럼은 오류일 가능성이 있다.

바루나의 스펙트럼 모델에 따르면, 표면은 비정질 규산염(25%), 복합 유기 화합물(35%), 비정질 탄소(15%), 물 얼음(25%)의 혼합물로 형성되었을 가능성이 가장 높으며, 최대 10%의 메탄 얼음이 존재할 수 있다. 바루나와 유사한 크기의 천체에서 휘발성 물질인 메탄의 존재는 바루나가 표면에 휘발성 물질을 유지할 만큼 질량이 충분하지 않으므로 원시적일 수 없음을 의미한다. 따라서 바루나 표면에 메탄이 존재하는 것은 바루나 형성 이후 발생한 강력한 충격과 같은 사건으로 설명할 수 있다. 2017년 NASA 적외선 망원경 시설에서 바루나의 스펙트럼에 대한 추가 근적외선 관측이 수행되었으며, 예비 분석 결과 에탄 및 에틸렌과 관련될 수 있는 2.2와 2.5 μm 사이의 흡수 특징이 확인되었다.

4. 4. 내부 구조

바루나의 부피 밀도는 0.992g/cm³로 추정되며, 물(1g/cm³)보다 약간 낮다. 바루나의 낮은 부피 밀도는 물 얼음과 암석의 거의 비례적인 비율로 구성된 다공성 내부 구조 때문일 가능성이 높다. 라세르다와 주잇은 다공성 내부 구조와 조성을 설명하기 위해 바루나가 입자 물질 내부 구조를 가졌을 수 있다고 제안했다. 바루나의 입자 내부 구조는 과거 충돌로 인한 균열의 결과로 생각되며, 이는 빠른 자전을 일으킨 원인일 가능성이 높다. 토성의 위성인 테티스와 이아페투스를 포함한 다른 천체들도 유사하게 낮은 밀도를 가지고 있으며, 주로 물 얼음과 암석으로 구성된 다공성 내부 구조를 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 윌리엄 그런디와 동료들은 약 400km~1000km 크기 범위의 어둡고 밀도가 낮은 TNO가 더 작고 다공성(따라서 밀도가 낮음) 천체와 더 크고 밀도가 높으며 밝고 지질학적으로 분화된 행성체(예: 왜행성) 사이의 과도기적 단계에 있다고 제안했다. 바루나와 같은 밀도가 낮은 TNO의 내부 구조는 부분적으로만 분화되었으며, 암석 내부가 형성 이후에 녹고 기공 공간으로 붕괴될 만큼 충분한 온도에 도달하지 못했기 때문이다. 결과적으로 대부분의 중간 크기 TNO는 내부적으로 다공성을 유지하여 밀도가 낮았다. 이 경우 바루나는 정역학적 평형 상태에 있지 않을 수 있다.4. 5. 위성 존재 가능성

2019년 발렌주엘라 등이 수행한 바루나의 광도 곡선 관측 결과, 바루나 주위를 가까운 거리에서 공전하는 위성이 존재할 가능성이 제기되었다. 2019년에 얻은 4개의 개별 광도 곡선을 결합하는 푸리에 분석을 통해, 더 많은 잔차를 가진 낮은 품질의 광도 곡선 진폭이 도출되었다. 이 결과는 바루나의 광도 곡선이 시간에 따라 미세하게 변화함을 나타낸다. 결합된 광도 곡선의 잔차를 롬 주기 도표에 표시하여, সম্ভাব্য 위성의 공전 주기를 11.9819시간으로 추정했다. 위성은 바루나를 공전하며 밝기를 0.04등급 변화시킨다. 바루나의 밀도가 1.1g/cm3이고 위성이 조석 고정 상태라고 가정하면, 위성은 바루나의 예상 로슈 한계 (약 1000km) 바로 바깥쪽인 1300km에서 2000km 사이 거리에서 공전하는 것으로 추정된다. 위성이 바루나와 매우 가깝기 때문에, 둘 사이의 각거리는 현재 우주 망원경의 분해능보다 작다. 따라서 허블 우주 망원경과 같은 우주 망원경으로도 분해하는 것은 아직 불가능하다. 현재 망원경으로는 바루나 위성을 직접 관측할 수 없지만, 바루나의 적도가 가장자리 방향으로 관측되므로, 미래에 위성과 바루나 사이의 상호 현상이 발생할 가능성이 있다.5. 탐사

행성 과학자 아만다 장가리는 2035년 또는 2038년 발사를 기준으로 목성 중력 보조를 이용하면 바루나 탐사 임무에 12년이 조금 넘게 걸릴 수 있다고 계산했다. 목성, 토성 또는 천왕성의 중력 보조를 이용하는 대체 궤적도 고려되었다. 목성과 천왕성 중력 보조를 이용하는 궤적은 2034년 또는 2037년 발사를 기준으로 13년이 조금 넘게 걸릴 수 있으며, 토성과 천왕성 중력 보조를 이용하는 궤적은 2025년 또는 2029년의 더 이른 발사를 기준으로 18년 미만이 걸릴 수 있다. 사용된 궤적에 관계없이 우주선이 도착할 때 바루나는 2050년 이전에 태양으로부터 약 45AU 거리에 있을 것이다.

참조

[1]

서적

The Western response to Zoroaster

1958

[2]

웹사이트

Unicode request for dwarf-planet symbols

https://www.unicode.[...]

2021-10-26

[3]

웹사이트

全世界の観測成果 ver.2

http://sendaiuchukan[...]

薩摩川内市せんだい宇宙館

2018-03-03

[4]

뉴스

国内初、太陽系外縁天体が星を隠す瞬間をとらえた ''AstroArts''

https://www.astroart[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com